"开源"不仅仅意味着开放源代码,更是一种协作、共享与透明的文化理念。它让个人智慧汇聚成群体智慧,也为人工智能的快速进化提供了强大加速器。

在20世纪80—90年代,"自由软件""共享软件"等思想逐步演化,直到1998年"Open Source"概念正式提出,才被全球开发者普遍接受。开源精神的内核是"开放、协作、共享",它不仅推动了软件技术的民主化,也塑造了一个跨越国界的创新共同体。

早在1948年,阿兰·图灵便提出:当"人工神经元"的数量足够多时,智能将会自发涌现。1950年,他又提出了著名的"图灵测试",让人类第一次正视"机器能否思考"这一问题。

1986年,《自然》杂志刊登了神经网络学习中的"权重调整"研究,这些实验方法与代码在学界被主动共享。那时"开源"一词尚未固化,但科学共享的精神与后来的开源理念天然契合。

从GNU的诞生,到Linux的全球协作;从深度学习的兴起,到GPT的爆发——开源与AI的故事,既是技术的演进史,也是人类集体智慧如何驱动机器智能的缩影。

梳理近几年全球范围内开源圈的重大事件,你会发现,虽然开源在其它软件领域依然存在影响力,但在技术、产业与舆论关注上,特别是自 2023 年 Llama 开始,AI 大模型已成为开源最集中的焦点,标志着开源与智能技术深度融合的新纪元。

基于这一观察,开源中国特别策划了 GOTC 2025 全球开源技术峰会 线上特别展览。

此次线上展览包含两部分,通过“

开源 x AI 长廊(仅支持桌面端浏览)”与“

中国开源项目大赏 2025”,我们希望为开发者展示“用开源的软件与硬件,拼出人类集体智能从 GNU 到 GPT 的 40 年跃迁”,同时也给予中国开源开发者秀出开源活力的舞台。

我们将这 40 年历程划分为 3 个阶段。

开源火种(1983-1997)

开源的火种源自对自由、共享与协作的追求。1983 年,GNU 计划的提出拉开了自由软件运动的序幕,它不仅挑战了专有软件的垄断,也激发了全球开发者对技术民主化的向往。从自由软件的理念到 Linux 的全球协作,这一阶段记录了开源精神如何从萌芽走向广泛实践,也奠定了后续技术与社区创新的基础。

开源吞噬软件(1998-2022)

自 1998 年开放源代码促进会(OSI)成立以来,开源开始全面重塑软件生态。从服务器到桌面,从数据库到浏览器,从 Linux 到 Apache、MySQL、PostgreSQL,再到 Kubernetes、Docker、云原生基础设施,开源的触角延伸到软件开发的每一个环节。软件不再是单一公司的专属资产,而成为全球协作与共享的产物。开源模式不仅加速了技术创新,也重构了产业格局,呈现出“吞噬传统软件”的强大趋势。

开源吞噬 AI(2023至今)

人工智能领域的开源实践远在大模型出现之前就已萌芽:从 1990 年代学术界共享神经网络实验代码,到 2000 年代 Torch、Theano 等深度学习框架开源,再到 2015 年 TensorFlow 和 Keras 的出现,开源始终为 AI 研究提供基础工具和协作平台。然而,自 2017 年 Transformer 架构问世以来,大模型的出现使开源成为 AI 发展的最核心动力。开源框架、模型权重、训练代码、数据集和工具的共享,使得智能从实验室快速走向全球应用,同时重塑研究生态和产业格局。虽然开源在其它软件领域依然存在影响力,但在技术、产业与舆论关注上,特别是自 2023 年 Llama 开始,AI 大模型已成为开源最集中的焦点,标志着开源与智能技术深度融合的新纪元。

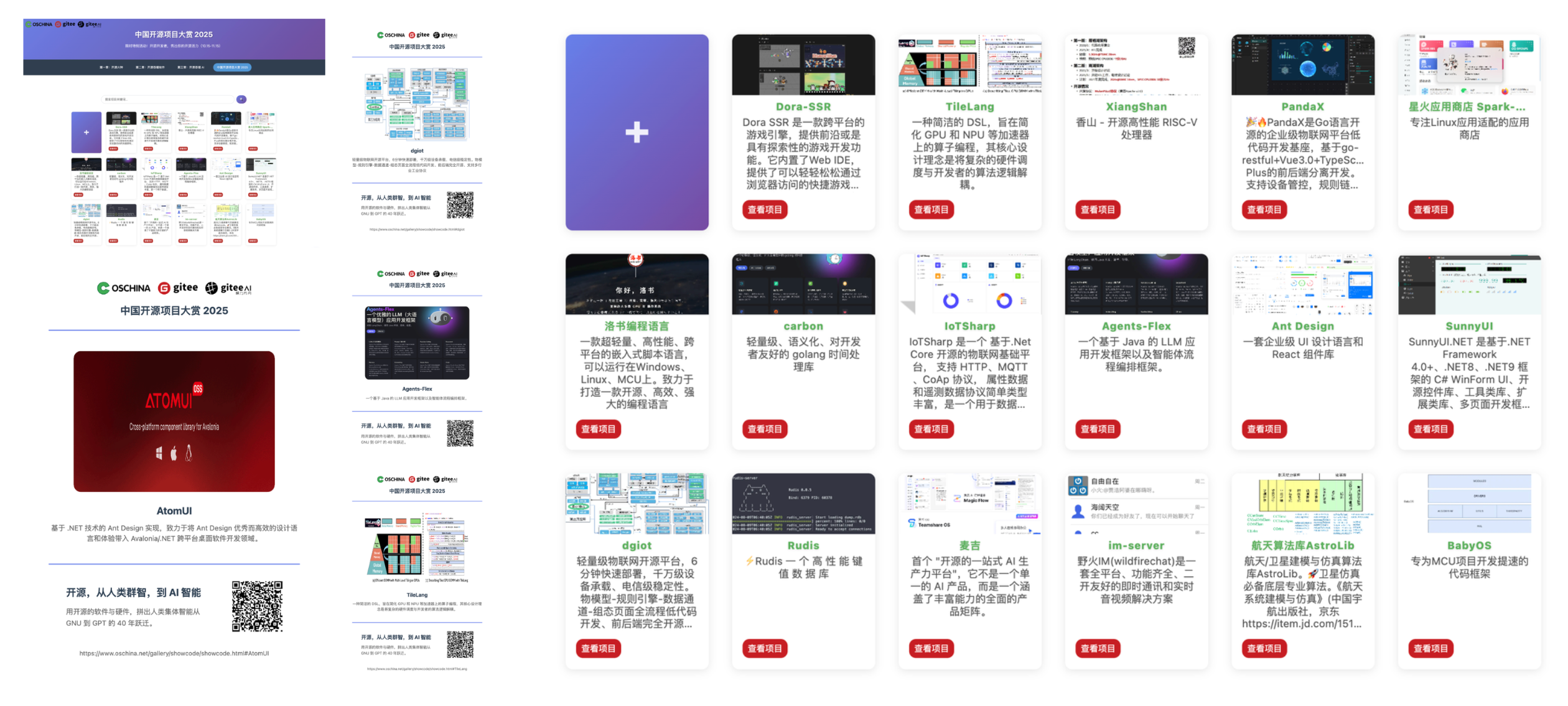

此次线上展览中,

中国开源项目大赏 2025 板块,则汇聚了一批活跃且优秀的开源项目,为中国开源开发者秀出自己的开源活力提供了一个舞台。

完整内容请查看:GOTC 2025 全球开源技术峰会

线上特别展览 。

也欢迎关注 GOTC 2025 全球开源技术峰会,此次会议,将通过行业展览、主题发言、圆桌讨论等形式来诠释此次大会主题 ——“万源共振,智构未来”。会议聚焦 Agentic AI、大模型时代的“开源”、AI+软件工程、软件基础设施智能化、AI Coding、具身智能等热门话题,探讨开源未来,助力开源发展。