在产品领域,有一个业界达成共识的核心规律:任何市面上的产品都有其完整的生命周期,通常包含导入期、成长期、成熟期和衰退期四个阶段。

因此在很多实施IPD的企业中,他们的产品研发并不只局限在短期业务里,也不会只聚焦能带来当前利润增长的产品。这类企业更加注重多条业务线并行,放长线 ,钓大鱼。

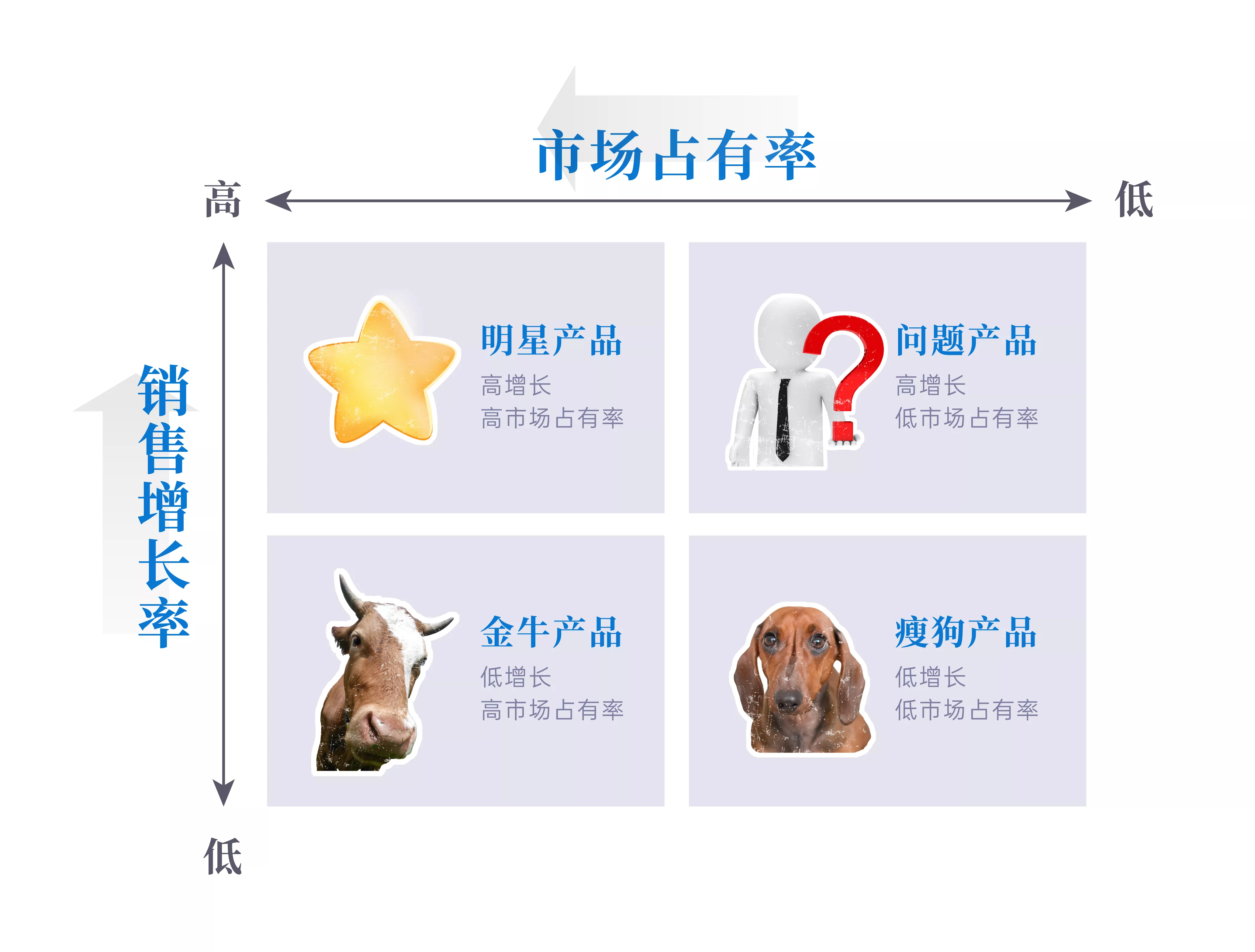

一般来讲,在重新审视自身产品战略时,企业常借助波士顿矩阵(明星产品、现金牛产品、问题产品、瘦狗产品)做系统化布局:

- 对明星产品要强化优势、巩固市场份额;

- 对问题产品要探索突破方向、降低不确定性;

- 对现金牛产品要优化效率、稳定利润贡献;

- 对瘦狗产品要收缩规模,逐步退出市场。

![禅道项目管理软件-波士顿矩阵]()

而要实现这些战略目标,离不开对"技术"的提前规划,这就需要IPD体系中特殊的"扫地僧"——TDT(技术开发团队)来发挥作用。

一、TDT(技术开发团队)都有些什么特性?

TDT团队本质是在IPD中更好地用技术驱动业务,因此从组建到实际开发,都有不同的严格要求。

1.跨职能属性,避免技术脱离实际

很多企业推行在IPD初期,会习惯让研发部门的专家临时组成TDT,但这种方式往往会陷入技术先进但落地难的困境:研发团队埋头搞出的技术,可能市场不需要、生产造不了、成本降不下。

而真正能发挥价值的TDT,必须是跨职能团队。当开发一款产品的核心技术时,市场成员会提醒技术实现出来是否太复杂,财务成员会关注技术成本,制造成员会考虑关键件是否适配现有生产线,采购成员在意元器件是否需要替代方案等等。

这些来自不同部门的视角,才能让技术从一开始就朝着"能落地、能量产、能赚钱"的方向走。

2.高质量管控,避免技术无法落地

技术开发不是做出原型就完事儿的。如果技术没经过生产体系验证,一旦交给产品团队批量生产,很可能在生产线上暴露出大问题。

TDT对技术质量的要求,甚至比产品开发更高。因为它要确保交付的技术能经得起大批量生产的考验:从开发初期就联合制造、PQA部门制定质量标准,开发中反复做小试、中试验证,最后还要通过生产体系的终极测试,只有所有环节都达标,才能移交给PDT(产品开发团队),让PDT能把技术集成到产品里推向市场。 这种严要求,是在帮企业解决技术落地总翻车的风险。

3.支撑产品战略,让各产品线有技术可用

刚才我们提及的波士顿矩阵中的各类产品,实际上都离不开TDT的技术支撑:

- 明星产品需要新技术迭代来维持竞争力;

- 问题产品需要技术验证来明确可行性;

- 现金牛产品需要技术优化来降低成本;

- 而瘦狗产品,则需要TDT团队拆解其可用的技术模块,优化后整合到新开发中,避免资源浪费...... 可以说,TDT团队是产品战略实现的基本保证。

二、TDT(技术开发团队)怎样才能当好扫地僧?

作为IPD中的"扫地僧",TDT看似不直接参与前端产品的市场推广,实际上是在背后默默扫除影响产品长远发展的各类技术障碍。

首先要扫技术断层,填补产品生命周期各阶段的技术空白。比如在产品导入期,提前攻克核心功能的技术瓶颈;在成熟期,研发降本增效的技术方案;在衰退期,探索技术迭代方向,为产品转型或新业务线铺垫基础。

其次要扫短期思维盲区,储备跨生命周期的前瞻技术。TDT不能只盯着当前产品的技术需求,更要针对多条产品线布局未来技术规划。

最后要扫重复浪费,整合多业务线的共性技术资源。在企业多条业务线并行的情况下,不同产品可能存在相似的技术需求,此时TDT需要统一开发这类共性技术,既避免各业务线重复造轮子,又能保证技术标准的一致性,后续维护和升级也更高效。

其实在TDT的技术开发,也有一套和小IPD相似的标准流程,从概念到移交环环相扣:

- 在概念阶段,要明确技术开发的目标和需求;

- 在计划阶段,制定详细方案,分配资源,签订PDCP合同锁定开发周期、成本、质量标准等目标,还要通过评审确保方案具备可行性;

- 到了开发阶段,不仅要做技术攻坚,还需要制造、PQA提前介入,避免后期返工;

- 最后是移交阶段:需要先通过生产体系的批量试产验证,确保良品率、成本都达标后,再整理好技术文档等完整的交付件,才算完成技术移交。

最重要的是,在每个阶段都有明确的评审点,没通过评审就不能进入下一阶段。这套流程的核心目标很明确:确保交给PDT的技术是拿来即用的成熟品。

这种技术驱动业务的特性,也是为了保证产品研发流程不会因为技术卡壳而停摆。

因此对推行IPD的企业来说,将TDT真正落地,才能让自身的产品研发守住技术底气。假若企业能通过TDT将技术规划深嵌入产品战略,从被动应对当前需求转向主动预判未来方向,才算真正吃透了什么叫做"放长线,钓大鱼"。