互联网中的数据是通过数据包来传输的,IP通过DNS查询IP地址进而把数据包送达目的主机,UDP接过数据包,通过端口号把数据包送往具体的应用,而使用TCP可保证数据的完整性

当传输层TCP/IP协议将数据传输到网络上时,浏览器可通过HTTP协议进行文本传输,物联网可通过MQTT协议进行交互

![]()

一、UDP

UDP传输非常快,适合在线视频、互动游戏这类强交互的场景

![]()

对于数据可靠性有要求的场景则不太适合,它有个大缺点:不能保证数据可靠性

- 不提供重发机制,直接丢弃当前的包

- 发送之后不售后,无法确认是否到达目的地

- 无法还原数据包成完整的文件

但它的兄弟TCP可以代劳

二、TCP

TCP是一种面向连接的、可靠的、基于字节流的传输层通信协议。解决了丢失数据包的问题,并且提供了组装数据包的能力。这不得不感谢发送端不仅给它提供了源端口号和目标端口号,还提供了序列号,引入了数据包排列机制

![]()

1、连接过程

1.1、建立连接

TCP是面向连接的,在数据通信之前就做好两端的准备工作,在客户端和服务端通过三个数据包来确认连接的建立 ![]()

- 一开始,客户端和服务端都处于

close状态,接着服务端主动监听某个端口,处于listen状态

- 客户端生成初始序列号

client_isn置于TCP首部的序列号中,同时更改SYN标志为1向服务器发起连接,之后处于SYN-SENT状态

- 服务端收到

SYN报文同样生成初始序列号server_isn置于TCP首部的序列号中,并将客户端序列号+1置于TCP首部的确认应答号中,同时更改SYN和ACK标志为1,发送SYN + ACK报文并更改状态为SYN_RCVD

- 客户端收到

SYN + ACK报文,将服务端序列号+1填入确认应答号并回复ACK应答报文变更状态为established

- 服务器收到应答后也进入

established状态

只有第三次握手可以携带数据,前面两次是不可携带数据的

1.2、为什么三次握手?

- 通过三次握手能防止历史连接的建立,能减少双方不必要的资源开销,能帮助双方同步初始化序列号

- 两次握手无法仿制历史连接的建立,会造成双方资源的浪费,也无法可靠的同步双方序列号

- 四次握手:三次握手就已经理论上最少可靠连接建立,因此不需要使用更多的通信次数

2、传输数据

TCP是可靠的,接收端必须对每个数据包进行确认操作,即重发机制

当发送端发送了一个数据包之后,在规定时间内没有接收到反馈的确认信息,则判断数据包丢失,触发重发机制

TCP是基于字节流的,接收端可通过TCP提供的序号进行排序,进而保证数据的完整性,即排列机制

3、断开过程

3.1、断开连接

![]()

- 客户端主动关闭连接,发送

FIN报文,即更改FIN标志为1同时进入FIN_WAIT_1状态

- 服务端收到报文后发出

ACK应答报文,接着进入CLOSED_WAIT状态

- 客户端收到报文后,进入

FIN_WAIT_2状态

- 服务器处理完成后发出

FIN报文,并进入LAST_ACK状态

- 客户端收到报文后发出

ACK应答报文,接着进入TIME_WAIT状态

- 服务器收到

ACK应答报文后完成连接关闭

- 客户端 等待两倍报文最大生存时间(MSL)后 自动进入

close状态,完成连接关闭

主动关闭连接的,才有TIME_WAIT状态

3.2、为什么四次挥手?

- 关闭连接时,客户端向服务端发送

FIN时,仅代表客户端不再发送数据但能接收数据

- 服务端接收到

FIN时,回复一个ACK,仅代表收到报文,但服务器可能还有数据需要处理和发送,确保不再发送数据时才发送FIN给到客户端表示同意现在关闭连接

三、HTTP

HTTP 协议以 ASCII 码传输,构建于 TCP/IP 协议之上的应用层协议,默认端口号是 80,它是无连接无状态的超文本传输协议

1、HTTP 报文

1.1、请求报文

规范把 HTTP 请求分为三个部分:请求行、请求头 和 消息主体

[method] [url] [version]

[headers]

[body]

HTTP 中的GET、POST、PUT、DELETE对应着资源的查、增、改、删4个操作

1.1.1、GET

只读操作,是安全且幂等的

- 安全:请求方法不会破坏服务器上的资源

- 幂等:多次执行相同的操作,结果都是相同的

1.1.2、POST

读写操作,是不安全且不幂等的

1.1.3、PUT

不同于POST,PUT是幂等的

1.1.4、OPTIONS

用以从服务器获取更多信息

1.2、响应报文

同样HTTP响应分为三个部分:状态行、响应头 和 响应正文

[version] [status code] [status msg]

[headers]

[body]

| 状态码 |

状态描述 |

备注 |

| 206 |

Partial Content |

范围响应,主体包含所请求的数据区间<br/>断点续传时通过 Range 指定区间 |

| 301 |

Moved Permanently |

请求永久重定向 |

| 302 |

Moved Temporarily |

请求临时重定向 |

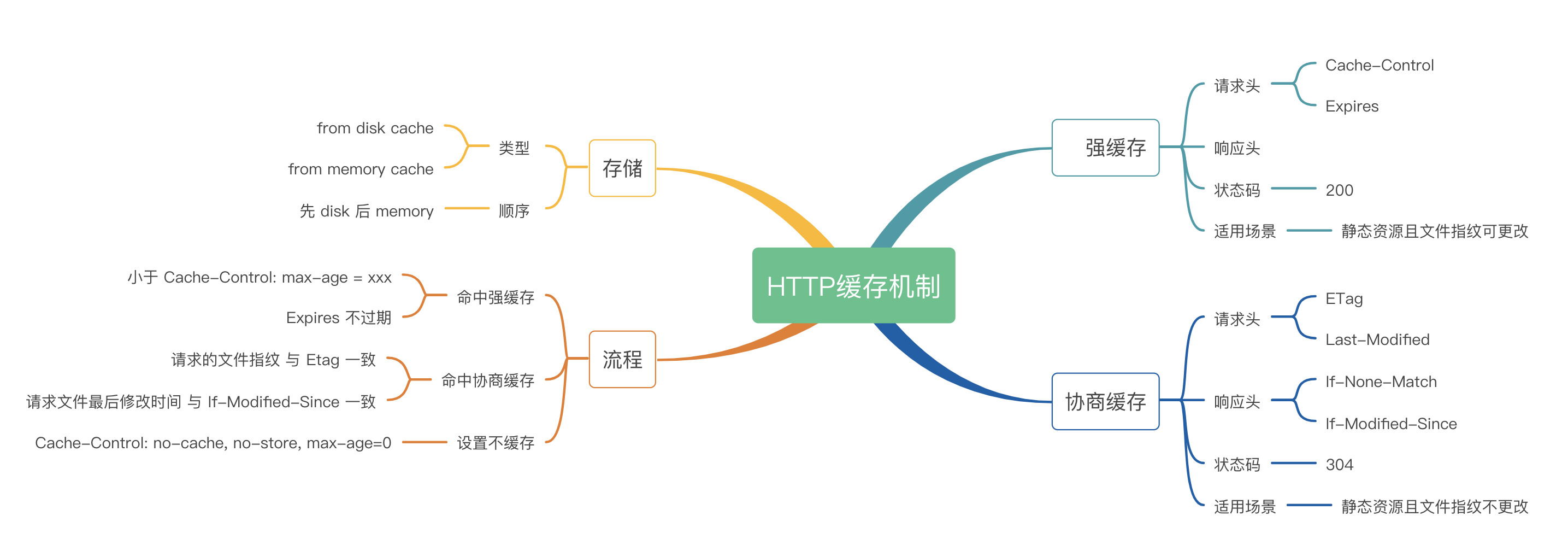

| 304 |

Not Modified |

未修改,使用缓存文件(协商缓存) |

| 400 |

Bad Request |

客户端请求有语法错误 |

| 401 |

Unauthorized |

请求未经授权(同WWW-Authenticate一起使用)<br/>在后续请求中携带 Authorization用于验证用户代理身份的凭证 |

| 403 |

Forbidden |

服务器拒绝提供服务,通常在响应正文给出原因 |

| 404 |

Not Found |

请求资源不存在 |

| 500 |

Internal Server Error |

服务器发生不可预期的错误 |

| 503 |

Service Unavailable |

服务器当前无法处理请求,需等待服务器恢复正常 |

2、HTTP 演变

![]()

| 版本 |

核心诉求 |

新增特性 |

| HTTP/1.0 |

支持多种类型的文件下载 |

引入请求头、响应头、状态码 |

| HTTP/1.1 |

提高对带宽的利用率 |

1、持久连接(每个域名最多同时维护 6 个 TCP 持久连接) 2、使用 CDN 实现域名分片机制 3、提供虚拟主机的支持(Host 字段) 4、增加缓存策略 5、安全机制(CORS) |

| HTTP/2.0 |

提升网络速度 |

1、多路复用 2、设置请求的优先级 3、服务器推送 4、头部压缩 5、二进制格式 |

| HTTP/3.0 |

构建高效网络 |

1、甩掉TCP、TLS 的包袱,使用UDP协议 2、QUIC协议 |

| HTTPS |

构建安全HTTP |

引入SSL 、混合加密、摘要算法 、数字证书 |

2.1、持久连接

HTTP/1.1 中增加了持久连接的方法,即在一个 TCP 连接上可以传输多个 HTTP 请求,只要浏览器或者服务器没有明确断开连接,那么该 TCP 连接会一直保持,提升了整体 HTTP 的请求时长。目前浏览器中对于同一个域名,默认允许同时建立 6 个 TCP 持久连接

Connection: Keep-Alive; // HTTP/1.1默认使用持久连接,如需关闭,请求头Connection设置为close

Keep-Alive: timeout=5, max=100; // HTTP 长连接不可能一直保持,timeout=5 表示这个TCP通道可以保持5秒,max=100,表示这个长连接最多接收100次请求就断开

2.2、使用 CDN 实现域名分片机制

![]()

2.3、提供虚拟主机的支持

Host表示当前的域名地址,服务器可以根据不同的 Host 值做不同的处理

Host: <host>:<port>; // host: 服务器的域名(用于虚拟主机) port: 服务器监听的 TCP 端口号

2.4、缓存策略

![缓存策略]()

2.5、安全机制

2.5.1、会话跟踪

HTTP是无状态协议,即浏览器对于事务的处理没有记忆能力,可通过Cookie和JWT机制来进行会话跟踪

服务端第一次收到请求时创建session对象生成对应的sessionID,将其放进Set-Cookie发送给客户端,下一次访问时,客户端携带sessionID请求服务端,服务端可通过sessionID识别用户信息 ![]()

Cookie 的过期时间、域、路径、有效期、适用站点都可以根据需要来指定

| 功能 |

属性 |

例子 |

补充说明 |

| 定义 Cookie 的生命周期 |

Expires <br/> Max-Age |

Set-Cookie: key=value; Expires=Wed, 21 Oct 2022 07:28:00 GMT |

设定的日期和时间只与客户端相关,会话期 Cookie 仅在会话期内有效 |

| 限制访问 Cookie |

HttpOnly<br/>Secure |

Set-Cookie: key=value; Secure; HttpOnly |

HttpOnly:仅作用于服务器<br/>Secure仅适用于 HTTPS 协议加密过的请求 |

| Cookie 的作用域 |

Domain<br/>Path |

Set-Cookie:Domain=mozilla.org;Path=/docs |

Domain 指定了哪些主机可以接受 Cookie<br/>Path 指定了主机下的哪些路径可以接受 Cookie |

| SameSite |

None<br/>Strict<br/>Lax |

Set-Cookie: key=value; SameSite=Strict |

None:浏览器会在同站请求、跨站请求下继续发送 cookies(旧版本浏览器默认选项)<br/>Strict:浏览器将只在访问相同站点时发送 cookie<br/>Lax:与 Strict 类似,但用户从外部站点导航至URL时除外(新版本浏览器默认选项) |

Cookies 只适用于单节点的域 或 节点的子域,若通过第三个节点访问会被禁止。而JWT机制则支持跨域认证,可通过多个节点进行用户认证

服务端第一次收到请求时,进行认证后生成一个 Token(签名后的JSON 对象)发送给客户端。客户端可将收到的jwt存储在Cookie或localStorage上,之后每次与服务端通信都携带上,可通过Cookie自动发送,但这种方式不能跨域,比较推荐通过 POST 请求的数据体 或 Authorization进行传递

注意喔,JWT 的 Cookie 信息存储在客户端,即服务端是无状态的

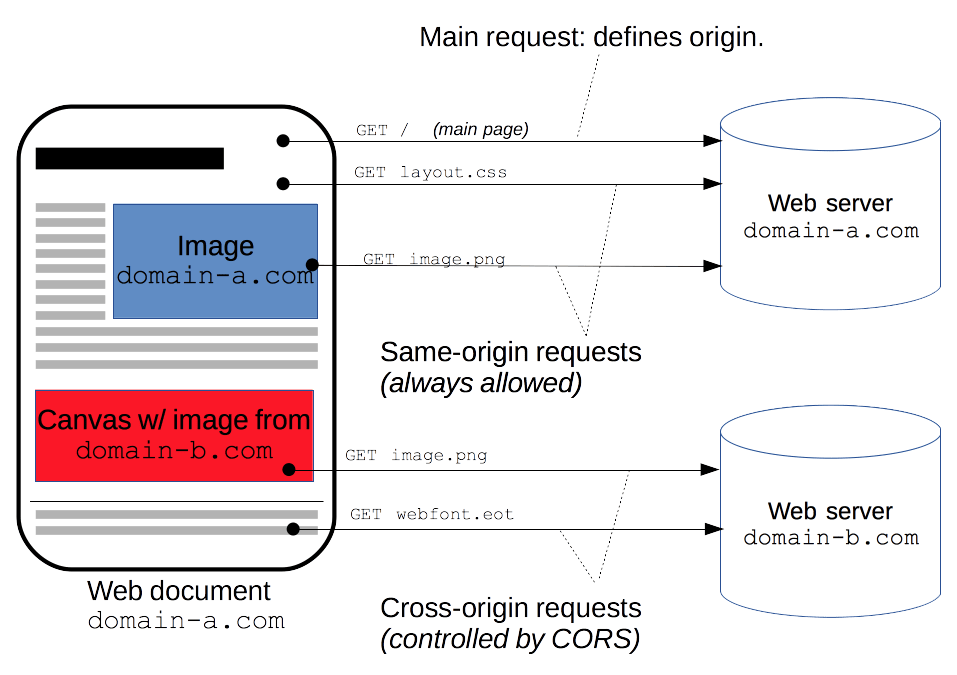

2.5.2、跨源资源共享(CORS)

![CORS]()

规范要求那些可能产生副作用的请求,浏览器必须首先使用OPTIONS方法发起一个预检请求,从而获知服务端是否允许跨域请求。服务器确认允许后才发起实际的HTTP请求。在预检请求的返回中,服务端可通知客户端是否需要携带身份凭证

若请求满足下述所有条件,则称之为简单请求,它不会触发预检请求

1、使用GET、HEAD和POST请求方法 2、Content-Type的值仅限于text/plain、multipart/form-data和application/x-www-form-urlencoded 3、请求中没有注册任何事件监听器,没有使用 ReadableStream 对象

// 附带身份凭证的简单请求

withCredentials:true; // 向服务器发送 Cookies

Access-Control-Allow-Credentials: true; // 服务端允许附带身份凭证

- 复杂请求

![]()

| 响应头 |

例子 |

说明 |

Access-Control-Allow-Origin |

Access-Control-Allow-Origin: <origin>/* Vary: Origin |

origin:指定允许访问该资源的URI<br/>若指定了具体的域名,则Vary的值必须包含Origin,表明服务端按URI返回对应内容 |

Access-Control-Expose-Headers |

Access-Control-Expose-Headers: X-My-Custom-Header |

服务器把允许浏览器访问的头放入白名单 |

Access-Control-Allow-Credentials |

Access-Control-Allow-Credentials: true |

指定了credentials:true时是否允许浏览器读取 response 的内容<br/>在预检请求的响应时,指定实际的请求是否可以使用 credentials |

Access-Control-Max-Age |

Access-Control-Max-Age: 86400 |

预检请求的结果在多少秒内有效 |

Access-Control-Allow-Methods |

Access-Control-Allow-Methods: <method>[, <method>]* |

预检请求的响应,指明了实际请求所允许使用的 HTTP 方法 |

Access-Control-Allow-Headers |

Access-Control-Allow-Headers: <field-name>[, <field-name>]* |

预检请求的响应,指明了实际请求中允许携带的首部字段 |

2.6、支持动态生成内容

服务器会将数据分割成若干个任意大小的数据块,每个数据块发送时会附上上个数据块的长度,最后使用一个零长度的块作为发送数据完成的标志,因此对于下载请求来说,是没有办法实现进度的

Transfer-Encoding: gzip, chunked; // 分块:chunked 压缩算法:compress、deflate、gzip

2.7、多路复用

一个域名只使用一个TCP长连接来传输数据,这样整个页面资源的下载过程只需要一次慢启动,避免了多个 TCP 连接竞争带宽的问题。移除了串行请求,顺应的解决了队头阻塞问题

2.8、设置请求的优先级

每个数据流都标记着独一无二的编号,客户端可以指定数据流的优先级

2.9、服务器推送

服务端主动向客户端发送消息,即:当用户请求一个 HTML 页面之后,服务器知道该 HTML 页面会引用几个重要的 JavaScript 文件和 CSS 文件,那么在接收到 HTML 请求之后,附带将要使用的 CSS 文件和 JavaScript 文件一并发送给浏览器,这样当浏览器解析完 HTML 文件之后,就能直接拿到需要的 CSS 文件和 JavaScript 文件,大大提升了页面首次渲染速度

2.10、头部压缩

HTTP/2.0引入HPACK算法:在客户端和服务器同时维护一张头信息表,所有字段都会存入这个表生成一个索引号,相同字段只发送对应的索引号,即:同时发出多个请求,请求头一样或相似,则协议会将重复部分消除

2.11、二进制格式

HTTP/2.0 全面采用二进制格式,头信息和数据体都是二进制,统称为「帧」提高了数据传输的效率 ![]()

2.12、QUIC协议

- 实现了类似

TCP 的流量控制、传输可靠性的功能

- 集成了

TLS 加密功能,减少了握手所花费的 RTT 个数

- 实现了

HTTP/2 中的多路复用功能

不同于 TCP,QUIC 实现了在同一物理连接上可以有多个独立的逻辑数据流,实现了数据流的单独传输,避免了 TCP 中队头阻塞的问题

- 实现了快速握手功能,基于

UDP 的 QUIC 可使用 0-RTT|1-RTT 来建立连接

3、HTTPS

HTTPS在HTTP和TCP之间加了一层用于加解密的SSL/TLS协议,通过信息加密、校验机制 和 身份证书 保证通信的安全性

![]()

- 客户端 发送 对称加密套件列表、非对称加密套件列表 和 客户端随机数 给到服务端

- 服务端 保存 客户端随机数 和 私钥,回复 选中的对称加密套件、非对称加密套件 和 服务端随机数 以及 数字证书

- 客户端向

CA机构验证数字证书,证实服务端身份并获取公钥

- 客户端利用两端的随机数计算出

pre-master,并用获取到的公钥进行加密,发送加密后的pre-master

- 服务端拿出私钥进行解密,得到

pre-master

- 服务端和客户端使用这三组随机数生成会话密钥,并返回确认消息

- 之后使用对称加密进行通讯

3.1、混合加密

HTTPS通过非对称加密交换「会话密钥」后续通信使用对称加密,这是由于

- 非对称加密使用两个密钥:公钥和私钥,公钥可保存在

CA机构同时保存私钥。可以安全的进行密钥交换,但速度慢

- 对称加密只使用一个密钥,无法做到安全的密钥交换,但速度快

3.2、摘要算法

摘要算法通过生成唯一的指纹,用于校验数据的完整性。客户端在进行通信前会通过摘要算法得出明文的指纹,请求时将指纹和明文一并加密,服务端收到密文后进行解密,比对携带的指纹和当前计算的指纹是否一致,一致则说明数据完整

3.3、数字证书

权威机构CA签发认证的数字证书【包含了公钥、组织信息、CA信息、有效时间、证书序列号、CA生成的数字签名等】这些信息是明文的,同时可向浏览器证明服务器的身份

四、MQTT

MQTT是基于二进制消息的发布/订阅编程模式的消息协议,非常适合需要低功耗和网络带宽有限的IoT场景

设备通过MQTT协议连接到物联网云服务,进而可以进行设备管理及数据管理 ![]()

MQTT拥有14种不同的消息类型,比如CONNECT表示客户端连接到MQTT代理,CONNACK表示连接确认

MQTT提供了主题对消息进行分类,消息是一个UTF-8的字符串,通过类似正则的规则进行匹配分类,比如:+可以过滤一个层级,*可以过滤任意级别的层级(必须在主题最后)

MQTT提供级别0、级别1和级别2三种服务质量

| 服务质量 |

消息可靠性 |

解释 |

| 级别0 |

尽力而为 |

不提供重发 |

| 级别1 |

至少一次 |

提供重发,并发可能造成重复消息 |

| 级别2 |

恰好一次 |

不丢失不重复,但增加延时减少并发 |